With the United States, Europe, and other parts of the world trying to address climate change while maintaining domestic employment levels via what are clearly protectionist policies, this is a good time to reflect on the very concept of “green jobs.”

The January 12, 2009 issue of The New Yorker included an article by Elizabeth Kolbert, profiling Van Jones, founder of Green for All. In the article, “Greening the Ghetto: Can a Remedy Serve for Both Global Warming and Poverty,” Kolbert includes the following passage:

When I presented Jones‘s arguments to Robert Stavins, a professor of business and government at Harvard who studies the economics of environmental regulation, he offered the following analogy: “Let’s say I want to have a dinner party. It‘s important that I cook dinner, and I’d also like to take a shower before the guests arrive. You might think, Well, it would be really efficient for me to cook dinner in the shower. But it turns out that if I try that I‘m not going to get very clean and it’s not going to be a very good dinner. And that is an illustration of the fact that it is not always best to try to address two challenges with what in the policy world we call a single policy instrument.”

That quote generated negative reactions, which surprised me, because I did not consider the proposition to be controversial. I had chosen my words carefully, simply stating that “it is not always best to try to address two challenges with ... a single policy instrument.” Two activities ― each with a sensible purpose ― can be very effective if done separately, but sometimes combining them means that one does a poor job with one, the other, or even both.

Dual-purpose policy instruments are sometimes a good, even a great idea, but in other cases, they are clearly not. Whether trying to kill two birds with one stone makes sense depends upon the proximity of the birds, the weapon being used, and the accuracy of the stoner. In the real world of important policy challenges ― such as climate change and economic growth ― these are empirical questions, and need to be examined case by case, which was my point in the quote. Since my further explanation of this point in the green jobs context did not find its way into Ms. Kolbert‘s article, I provide an explanation here.

| ||

| Wind turbines are operating in Palm Springs, California, on March 7. According to the Global Wind Report 2024 by the World Wind Energy Council (GWEC), the global wind industry recorded a new capacity expansion of 117 gigawatts (GW) last year. This is a 50% increase compared to 2022. [AP] |

In 1990, when Congress sought to cut sulfur dioxide (SO2) emissions from coal-fired power plants by 50% to reduce acid rain, Senator Robert Byrd (West Virginia) argued against the proposal for a national cap-and-trade system, because it would displace Appalachian coal mining jobs through reduced demand for high-sulfur coal. He recommended instead a national requirement for all plants to install scrubbers, which would have increased costs nationally by $1 billion per year in perpetuity.

Fortunately, Senator Ted Kennedy recognized that these two problems (acid rain and displaced miners) called for two separate policy instruments. Simultaneous with the passage of the Clean Air Act amendments of 1990, which established the path-breaking SO2 allowance trading program, Congress passed a job training and compensation initiative for Appalachian coal miners, at a one-time cost of $250 million. Acid rain was cut by 50%, $1 billion per year was saved for the economy, and sensible aid was provided to displaced miners. Two different policies were used to address two different purposes. Sometimes that is the wisest course.

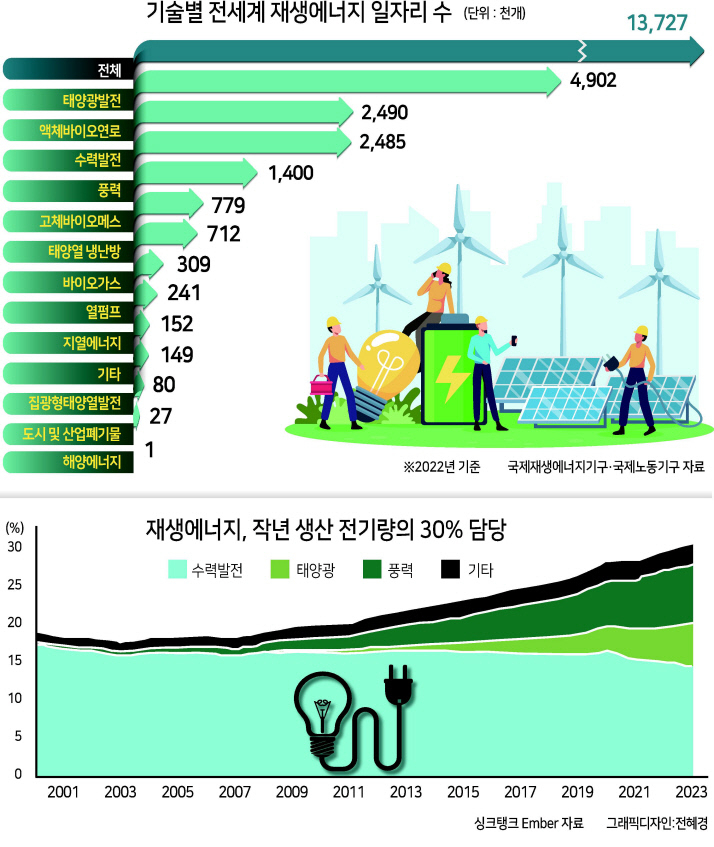

What about two current challenges: concern about global climate change, on the one hand, and the need to protect economic growth, on the other hand? Can “green jobs” be the answer to both? Will an economic stimulus package ― properly designed ― lead to job creation in the short term? Yes, but to some degree this will be by moving forward in time the date of job creation, as opposed to creating additional jobs in the long run. So, by expanding economic activity, an economic stimulus package can surely create jobs ― green or otherwise ― in the short term.

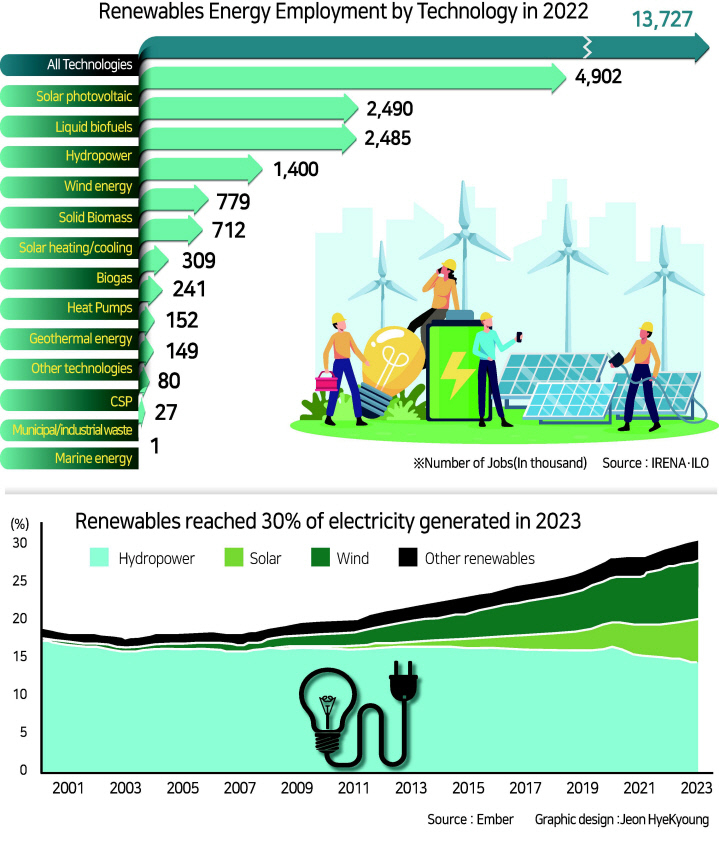

But will a policy such as subsidies for renewable energy in the U.S. Inflation Reduction Act create net jobs from the change in the nature of economic activity? The key question here is whether the encouraged economic activities in green sectors are more labor-intensive than the discouraged economic activities in other sectors, such as with a shift to renewables from fossil fuels.

This is considerably less clear, but there are cases where it is likely to be valid. Solar rooftop installation, for example, is labor-intensive. And the greatest consistency between economic stimulus and greening the economy is within the energy-efficiency realm, in particular, activities such as the weatherization of homes and businesses. Such projects are labor-intensive, can be done quickly, and will save energy. And, importantly, they will reduce the long-term cost of meeting climate objectives.

| ||

| Workers install solar panels at Adani Green Energy (AGE)''s Kadav Renewable Energy Park in Kabda, India, on the 12th of last month. [Reuters] |

But some other areas, such as new green infrastructure, will happen much more slowly ― partly because of local, public opposition ― and so are less consistent with the purpose of economic stimulus. An example of the challenge is presented by the interest in expanding and improving the national electricity grid. A more interlinked and better grid is needed for increased reliance on renewable energy sources, which will be needed to address climate change. First, greater use of renewable resources will require an expanded grid just to transmit electricity from sources of supply to locations of demand. Second, also required will be the use of a so-called “smart grid,” so that greater reliance on intermittent sources of electricity, such as from wind farms, can be balanced with cuts in consumer demand when power is scarce.

But the timing of grid expansion ― important for the use of renewables and achieving climate goals ― is not coincident with the appropriate timing of an economic stimulus. For example, the CEO of the American Transmission Company said that the firm‘s most recent major project, a 200-mile transmission line from Minnesota to Wisconsin, took 2 years to build, but 8 years prior to that to win the necessary permits!

These is just one example of the unpleasant reality of the pace of investment and change in this important category of green infrastructure frequently talked about in the context of quick economic stimulus. Surely, economic growth, increased reliance on renewable sources of energy, and a smarter, inter-connected grid are all important. But that does not mean they are best addressed with a single policy instrument.

So, the strongest support for “green job creation” is with regard to economic expansion, as opposed to changes in the composition of the economy. Of course, the key economic question remains whether even more jobs would be created with a different sort of economic growth. While seeking to expand economic activity through economic stimulus, it makes sense to reduce any tendency to lock in new capital stock that would make it more difficult and costly to achieve long-term climate goals. But that is very different from claiming that all substitution of green activities for brown activities creates jobs in the long-term.

Addressing economic concerns calls for effective economic policies, and addressing climate change requires meaningful climate policies. These are two serious but different problems, and they call for two serious policy responses.

녹색일자리 기후위기와 경제성장의 종합치료제 아니다

미국·유럽을 위시해 전 세계가 노골적인 보호주의 정책으로 국내고용 수준을 유지하면서 동시에 기후 변화에 대응하려 애쓰는 지금, ‘녹색 일자리’라는 개념을 되짚어보면 좋을 듯하다.

2009년 1월 12일 발행된 미국 시사 잡지 ‘더 뉴요커(The New Yorker)’에 그린포올(Green For All)의 설립자 반 존스를 다룬 엘리자베스 콜버트(Elizabeth Kolbert)의 기사가 실렸다. “게토를 푸르게: 하나의 방법으로 지구온난화와 가난을 모두 해결할 수 있을까”라는 제목의 이 기사에는 아래의 구절이 나온다.

필자가 하버드대에서 환경규제 경제학을 연구하는 로버트 스타빈스 교수에게 존스의 주장을 제시하자, 스타빈스 교수는 다음과 같은 비유를 들었다. “제가 저녁 파티를 열고 싶어한다고 가정해 봅시다. 저에게는 식사 준비를 하는 것도 중요한데, 또 저는 손님들이 오기 전에 샤워도 하고 싶습니다. 그러면 샤워를 하면서 요리를 하면 정말 효율적이겠다고 생각할 수도 있겠죠. 그런데 그렇게 해보면 정말 깨끗해지지도 않고, 그렇게 훌륭한 식사가 되지도 못합니다. 이 예시는 정책 쪽 사람들이 말하는 이른바 단일 정책수단으로 두 가지 문제를 해결하려는 것이 항상 최선은 아니란 사실을 보여줍니다.”

이 인용구에 부정적인 반응이 뒤따랐고, 필자는 놀랐다. 그도 그럴 것이 필자는 이 말에 논란의 여지가 있다고 생각하지 않았기 때문이다. 필자는 표현을 주의 깊게 골랐고, “... 단일 정책수단으로 두 가지 문제를 해결하려는 것이 항상 최선은 아니다”라고 평이하게 말했다. 각각 합리적인 목적을 가진 두 개의 활동을 따로따로 진행하면 매우 효과적일 수 있지만, 때로 이 둘을 합치면 둘 중 하나는 잘 안 되던가 혹은 둘 다 잘 안될 수도 있기 때문이다.

이중 목적의 정책수단을 쓴다는 생각이 적합하거나 심지어 훌륭한 경우도 있지만, 전혀 그렇지 않은 경우도 있다. 돌 하나로 두 마리 새를 잡으려는 시도가 합리적인지는 두 새 간의 거리, 사용하는 무기, 돌을 던지는 사람의 정확도에 좌우된다. 기후변화, 경제 성장 등 중요한 정책 과제를 다루는 현실세계에서 이것은 실증적인 문제이며, 사안별로 검토가 필요하다는 것이 위에 인용된 내 답변의 핵심이었다. 녹색 일자리의 맥락에서 이에 대한 필자의 추가적 해명이 콜버트의 기사에 실리지 못 했기에, 이 지면을 할애해 설명하고자 한다.

1990년 미 의회가 산성비를 줄이기 위해 화력발전소의 이산화황 배출량 50% 감축을 추진했을 때, 로버트 버드 상원의원(웨스트버지니아주)은 국가적인 총량제한배출권거래제(cap-and-trade system)에 반대했다. 고유황 석탄 수요가 감소하면 애팔래치아 지역의 탄광 일자리가 밀려날 것이라는 이유에서다. 대신 버드 의원은 미 전역의 모든 발전소에 스크러버(Scrubber) 설치를 의무화하자고 제안했다. 비용이 전국적으로 연간 10억달러씩 영구적으로 증가하는 안이었다.

다행히 테드 케네디 상원의원이 이 두가지 문제(산성비와 광부의 실직)에는 각각 별개의 정책수단이 필요하다고 판단했다. 미 의회는 혁신적인 이산화황 배출권 거래 프로그램을 도입하는 내용의 1990년 대기오염방지법(Clean Air Act) 개정안을 통과시키는 동시에 2억5000만달러의 일회성 비용을 투입한 애팔래치아 광부 직업훈련 및 보상 프로그램도 통과시켰다. 산성비는 절반으로 줄었고, 경제적으로 연간 10억달러가 절약됐으며, 일자리를 잃은 광부는 합리적인 지원을 제공받았다. 두 개의 서로 다른 목적에 대해 두 개의 서로 다른 정책이 적용된 것이다. 때로는 이것이 가장 현명한 길이다.

그렇다면 지금 우리 앞에 놓인 두 과제, 세계 기후변화에 대한 우려와 경제 성장 보호의 필요성은 어떨까? ‘녹색 일자리’가 양쪽 모두에 해답이 될 수 있을까? 경기 부양책을 잘 설계하면 단기적으로 고용 창출이 가능할까? 그렇다. 단, 어느 정도는 장기적인 추가 일자리 창출보다 일자리 창출 시기를 앞당겨야 한다. 따라서 경제활동을 확대시킴으로써 경기부양책은 녹색 일자리든 아니든 간에 단기적으로 분명 일자리를 만들어낼 수 있다.

그런데 미국 인플레이션 감축법의 재생에너지 보조금 같은 정책이 경제활동의 본질적 변화를 통해 순 일자리를 창출할 수 있을까? 여기서 핵심은 가령 화석연료에서 재생에너지로의 전환처럼, 다른 부문에서 억누른 경제활동보다 녹색 부문에서 진작시킨 경제활동이 노동력을 더 많이 필요로 하는가이다.

이 부분은 훨씬 더 불분명한데, 확실해 보이는 경우도 있다. 가령 옥상 태양광은 많은 노동력을 요한다. 그리고 경기 부양과 경제의 친환경 전환(Greening)이 가장 일치하는 영역이 에너지 효율성, 특히 주택과 기업의 내후화(Weatherization)이다. 이런 사업은 노동집약적이고, 진행 속도가 빠르며, 에너지도 절약할 수 있다. 그리고 무엇보다 기후 목표 달성에 소모되는 장기적 비용을 줄여줄 것이다.

그러나 새로운 그린 인프라(Green Infrastructure)처럼 어떤 영역은 지역과 대중의 반대 등을 이유로 진행이 훨씬 더딜 것이고, 따라서 경기부양 목적과의 일치성이 떨어진다. 이 문제를 보여주는 한 가지 예로 전국적 전력망의 확충과 개선을 둘러싼 이해관계를 꼽을 수 있다. 기후변화 대응에 필요한 재생에너지원의 의존도를 높이기 위해서는 전력망의 계통연계와 품질을 향상해야 한다.

첫째, 재생에너지원의 사용도를 높이려면 일단 공급원에서 수요 지점까지 전기를 전송할 전력망을 확충해야 한다. 둘째, 이른바 ‘스마트 그리드(Smart Grid)’도 활용해야 할 것이다. 그래야 풍력발전 등 간헐적 전기 공급원에 대한 의존도의 상승을 전력 부족 시 소비자 수요의 축소로 상쇄할 수 있기 때문이다.

그러나 재생에너지 사용과 기후 목표 달성에 중요한 전력망의 확충 시기는 적절한 경기부양 시기와 일치하지 않는다. 예컨대 아메리칸 트랜스미션 컴퍼니(American Transmission Company·ATC)의 최고경영자(CEO)에 따르면 ATC가 가장 최근에 맡은 주요 사업인 미네소타-위스콘신 간 연장 200마일의 송전선은 건설에는 2년이 걸렸지만, 그 전에 필요한 인허가를 따내는데 8년이 걸렸다고 한다!

이것은 빠른 경기부양과 관련해 자주 거론되는 투자 속도, 그리고 그린 인프라라는 중요 분야의 변화에 대한 불편한 진실을 드러내는 일례에 불과하다. 경제 성장, 재생에너지 공급원에 대한 의존도 상승, 전력망의 계통연계는 당연히 모두 중요하다. 그렇다고 이것들을 단일 정책 수단으로 해결하는 것이 최선이라는 뜻은 아니다.

그러니 ‘녹색 일자리 창출’의 가장 든든한 버팀목은 경제의 구조적 변화가 아닌 경기 확장과 관련이 있다. 물론 여전히 핵심적인 경제적 질문은 과연 다른 종류의 경제 성장으로 훨씬 많은 일자리가 만들어질 것인가다. 경기부양을 통해 경제활동의 확장을 모색하는 한편, 새로운 자본을 고착화(lock-in)시켜 장기적 기후 목표의 달성을 더 어렵고 값비싸게 만드는 경향이 있다면 그런 경향은 마땅히 줄여 나가야 한다. 그러나 이는 갈색 활동(brown activity)을 전부 녹색 활동으로 대체하면 장기적으로 고용이 창출된다는 주장과는 사뭇 다른 것이다.

경제적 근심거리를 해결하기 위해서는 효과적인 경제 정책이 필요하고, 기후변화를 해결하기 위해서는 유의미한 기후 정책이 필요하다. 이 둘은 심각하지만 서로 다른 문제고, 두 개의 진지한 정책 대응이 요구된다.

hongi@heraldcorp.com